神奈川県教育委員会は10月31日、昨年度に公立(国立を除く)小中学校、高校、特別支援学校で発生したいじめの認知件数が初めて4万件を超え、4万4274件に上ったと発表した。件数は3年続けて過去最多を更新。小中学校の不登校児童・生徒数は前年度比3306人増え、過去最多の2万3629人だった。

エン・ジャパン株式会社が運営する派遣型アルバイト求人サイト『エンバイト』上で実施した「やってよかったアルバイト」に関するアンケートの結果が発表された。

やってよかったと感じた仕事のトップは「接客・販売」であり、理由として「様々な年齢の人とのかかわり方」や「接客スキル」が身についたことが挙げられた。また、半数以上の回答者はアルバイトを始める前に良い経験ができると期待していなかったことが明らかになった。やってよかったと思ったタイミングでは「しばらく勤務してから」が最も多く、53%を占めた。

アルバイトで身についたら良いと考えるスキルのトップ3には「PCなどの基本スキル」「対応力」「専門スキル」が挙げられた。さらに、アルバイト探しにおいてスキルが身につきそうか経験が積めそうかを重視するか尋ねたところ、73%が重視すると回答した。

調査の詳細は以下の通り。調査方法はインターネットによるアンケートで、調査対象は『エンバイト』のユーザー。調査期間は2024年9月26日から10月28日までで、有効回答数は1732名であった。

情報ⅠやプログラミングのICT教材を開発・販売している、ライフイズテック株式会社(東京都港区)と株式会社スプリックス(東京都渋谷区)は、Amazon Web Serviced(AWS)を活用しているという共通点を持つ。ライフイズテックCTOの奥苑佑治氏とスプリックスプログラミング事業部・IT戦略部部長の飯坂正樹氏に、それぞれのサービスの特徴を紹介してもらいながら、ニーズを捉えたサービス開発をどのように行っているか語ってもらった。

――まずは簡単に、それぞれの企業の紹介をお願いいたします。

奥苑 2010年に創業したライフイズテックは当初からプログラミング情報教育に携わるなか、2020年にプログラミングが必修化されてからは、学校教育にも取り組んでいます。

飯坂 1997年創業のスプリックスは森塾をメイン事業としつつ、現在は「フォレスタ」をはじめ様々な教材開発をおこなっています。また昨今のニーズを踏まえ、ICT教材も多く提供しています。

――学習塾向けに展開しておられるサービスについて教えて下さい。

奥苑 高校生が情報Ⅰを自立的に学習できるよう「情報AIドリル」という教材を販売しています。

情報Ⅰは今年が導入初年度のため現役大学生も習ったことがなく、教え手が足りていません。そうしたなか、自立的に学べる情報AIドリルは大変好評をいただいていて、すでに3900教室で採用いただいています。

飯坂 スプリックスでは小学生から高校生までを対象としたプログラミング教室「QUREO」をサイバーエージェントグループのCATechKidsと共同運営していて、そちらは学習塾にも提供しています。

また、生徒保護者の情報や授業の進捗状況など、塾向けの管理システム「フォレスタデータベース」も販売しています。

――刻々と変化するニーズをどのように汲み取り、開発に活かしているのでしょうか。

奥苑 情報AIドリルを開発するにあたっては仮説を立てて試作し、改善点があればすぐ修正するというPDCAを回して品質を高めていきました。

また大学入試センターからは共通テスト試作問題が出されていたため、AIを使って分析と作問を実施。その結果、しっかりと入試本番で高得点が取れる仕上がりになったと感じていて、学習塾の最適な学びにつながると自負しています。

飯坂 新しい学びの流行りなどはあまり意識せず、具現化したニーズに真正面からクイックに応えることを心がけています。実際、QUREOは森塾の保護者・生徒からのご要望を受けてスタートしました。

――教材開発で苦労された点などをお聞かせください。

飯坂 先生というのは、本来教えることが仕事です。しかし、QUREOに関しては先生が教えすぎるとうまくいかなくなるので、生徒が自立的に学べることをかなり意識しました。

しかしながら、先生方は教えられなくなると「自分の価値が失われた」と捉えてしまう可能性もあるので、先生方の関わり方をどう設計するか、は苦労した点です。

奥苑 ホントそうですよね。教え手がいないからこそ「自立できる教材」を突き詰める必要があるなか、先生とAIの役割分担をどうするのか。今はそれを見極める分岐点に差しかかっていると感じます。

――先生方を納得させるために、どのようなことを意識されましたか。

飯坂 プログラミングは学習成果が見えないから不安という先生の気持ちはよくわかりますので、子供たちの学習成果を可視化できるように、「プログラミング能力検定」という検定も開発・運用しています。そうしたことで保護者にも先生にも「子供たちのためになるなら」と納得してもらいやすくなりました。

また、QUREOの教室ではタブレットで黙々と勉強をするのですが、先生と仲間がいるからこそ頑張れる部分が大きいです。つまり「場が必要」ということです。

私たち自身、学びには場や人の存在が不可欠だと確信していて、それはAIが発展してもなくならないと思っています。

奥苑 そうですよね。気づきを与えたり、探究心をくすぐったりするのは人間の役目であり、AIだけで学ぶのはまだまだ難しい。学びには人間の介在が必要です。

――プログラミング教材の開発においては両社ともAWSを使われていますが、なぜですか。

奥苑 サポート体制が充実しているのが大きいですね。例えば使いづらい箇所をお伝えすると「わかりました。本社に上げます」と言ってもらえ、いつの間にか改善されていたりします。相談しやすいうえに、ユーザーの使い方を想像する力が高いなと感じます。

また自社でサーバを構築した場合、災害などで破損すればデータは消滅しますが、耐久率が高いAWSはその可能性が極めて0に近く、安心してデータを預けられるのもいいですね。

飯坂 自治体でも学習塾でもAWSを使っていると言えば「あぁ」と言ってもらえるほど認知度や信頼度が高く、話が早いんです。

また奥苑さんも言われたように親身になって対応してもらえるほか、コストはできるだけ抑える提案をしていただけるなど、その誠実な姿勢には大変共感しています。

――今後の展望をお聞かせください。

飯坂 海外でもプログラミング教育は盛り上がってきていますので、AWSの力を借りながら海外でもどんどん広めていきたいです。

またいろいろな学習塾にフィットするよう、塾管理システムの機能をさらに改善し、各教室で細かくカスタマイズできるようにもしたいです。

奥苑 学習塾は日本に欠かせない存在ですが、受験のためだけの勉強ではなく、社会で役立つ学びを提供したいと思います。AIを駆使しながら深い学びをどう作っていくか。そこを突き詰めていきたいです。

河合塾グループの株式会社KEIアドバンスは、全国の国公私立大学の学長を対象に行ったアンケート結果を、高等教育機関向け情報発信サイト『KEI Higher Education Review』で公開した。このアンケートは各大学の経営における取り組みをまとめ、今後の経営ヒントとして提供することを目的に実施するもの。370大学から回答を得た39項目にわたるアンケート結果から、特徴的な3点を紹介する。

【全国大学学長アンケートについて】

全国の大学と大学院大学の合計812校を対象に実施し、うち370校より回答を得た(回収率45.6%)。回答校の内訳は 国立大学44校、公立大学48校、私立大学278校。設問内容は、「貴学が果たしている大学としての役割」といった大学の存在意義を問う質問から、経営・財政、学生募集・広報、教育・研究、ダイバーシティ・ジェンダー・格差是正・環境等に関する質問、さらには「2040年以降を見据えたときの、現在の大学の課題」などについて、幅広く学長の意見を聞くもの。実施期間は2023年12月~24年1月。

1.一般選抜と年内入試の定員バランスに困難を感じる大学が多い

「学生選抜(入試)方式で、貴学が課題を抱えている、もしくは困難を感じていることはありますか」との問いに対し、半数近い174大学が「一般選抜と年内入試(総合型・学校推薦型選抜)の定員配分」に課題を感じていると回答した。23年4月には大学入学者の半数以上を年内入試合格者が占めるなど、拡大が進む年内入試について、定員バランスに腐心する大学の様子が見られる。また、2位には「総合型選抜の選抜方法」がランクイン。多面的・総合的に受験生の資質・能力を評価する総合型選抜の運用について、各大学が試行錯誤する姿がうかがえる。

2.85%の大学が「メンタルヘルスに問題を抱える学生が増えている」と回答

「学生のメンタルヘルスへの取り組み、学生の退学・休学への対応について、貴学が課題を抱えている、もしくは困難を感じている項目を教えてください」との問いに対しては、316校もの大学が「メンタルヘルスに問題を抱える学生が増えている」と回答。これは全体の85%と非常に高い割合だ。コロナ禍収束後も学生のメンタルヘルスにかかわる問題は減少せず、むしろ増加の傾向にあることを示している。別の問い「今後、中長期的に[ダイバーシティ、ジェンダー格差是正、環境等]の面で特に力を入れるべき(力を入れたい)取り組みを選んでください」でも「学生のメンタルヘルスへの取り組み」が今後取り組みたい内容のトップとなり(254校)、学生のメンタルヘルスに対する課題感の強さが表れた。

3.国際化・グローバル化の優先事項は「海外からの留学生受け入れ・大学間協力」

「大学の国際化、グローバル化への対応状況について、貴学が力を入れている項目を教えてください」という問いには、64%(236校)の大学が「海外からの(外国人)留学生受け入れの増加、支援」ならびに「海外との大学間協力、連携の増強」と 回答した(両選択肢とも同数)。同様に227大学が「海外へ留学する日本人学生の増加、支援」と回答し、留学生の交換を通した人的交流や大学間連携を重視している様子がうかがえる。

KEIアドバンスでも、国内の大学(院)と共同で、海外の学生を対象とした短期留学プログラムの開発を始めた。7月に都内大学と実施したプログラムには、中国から70名近い高校生・大学生が参加するなど、留学生受け入れ促進に向けた大学の動きは加速している。

このほかの設問と回答結果のサマリー(簡易版)は、高等教育機関向け情報発信サイト『KEI Higher Education Review』にて公開している。

『KEI Higher Education Review』 https://www.keihereview.com/

株式会社ベネッセコーポレーション(岡山県・岡山市、小林 仁 代表取締役社長)の社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所は、2023年11月から12月にかけて、日本全国の幼稚園・保育所・認定こども園の園長と保育者を対象に「第4回幼児教育・保育についての基本調査」を実施した。

現在、日本の保育者の有効求人倍率は全職種平均よりも高く、保育者不足が深刻な問題となっている。その中で、社会環境や政策の変化により、園には多様な役割が期待され、保育者にはより高い専門知識や技量が求められている。この状況に対応するためには、保育者が仕事に満足できる環境を整え、離職を防ぐ支援が必要だ。今回の調査では、その方策を検討するため、保育者の仕事に対する満足感や負担感の実態を把握し、それらに影響を与える要因を分析した。

その結果、保育者の7割が職場や仕事に満足している一方で、8割が事務作業量の多さに負担を感じていることがわかった。また、事務作業量や労働時間などの負担感が少ないほど、保育者の仕事満足感が高い傾向が見られた。さらに、仕事の満足感が高い保育者が勤務する園は全体に一体感があり、保育者同士の連携がとれていること、園長がマネジメント力を発揮していることが明らかになった。園が一体感を持って保育に取り組むことで、仕事満足感の向上につなげることができると考えられる。

ベネッセ教育総合研究所では、この調査結果をさらに分析し、保育者が働きやすい環境やより良い保育実践のあり方について提案していく予定だ。

調査の主な結果は、以下の通り。

1.保育者の仕事満足感:職場や仕事に満足しているが7割

保育者の82.1%が「職場の人間関係は良好」、74.8%が「自分の仕事に満足」、73.6%が「自分の職場に満足」と回答。 一方、「給与と仕事量のバランスはとれている」と肯定した回答者は27.4%にとどまる。

2.保育者の仕事負担感:8割が事務作業量の多さに負担を感じている

79.4%が「事務作業の量が多くて負担」、66.9%が「配慮の必要な子どもへの対応が負担」、63.8%が「子どもを預かる責任が重く負担」、56.4%が「研修時間が確保できない」と回答。

3.保育者が認識する園の状況:子どもの姿を語り合うのは9割、キャリア形成を考えた人材育成は7割

94.9%が「保育者同士が子どもの姿をよく語り合っている」、86.5%が「安心できる雰囲気がある」、75.3%が「園長はマネジメント力を発揮している」、65.7%が「保育者のキャリア形成を考えた人材育成を行っている」と回答。

4.負担感別にみた保育者の仕事満足感:負担感が低い保育者は仕事満足感が高い

事務作業量の多さ、長時間労働、子どもを預かる責任の重さといった負担感が少ない保育者は、そうでない保育者と比べて仕事満足感が10ポイント以上高い。

5.園の状況別にみた保育者の仕事満足感:園に一体感があると感じている保育者は仕事満足感が高い

園全体に一体感がある、保育者同士の連携がとれている、園長がマネジメント力を発揮していると感じている保育者は、そうでない保育者と比べて仕事満足感が約20~30ポイント高い。

調査概要】

| 名称 | 第4回幼児教育・保育についての基本調査 |

| 調査テーマ | 園の環境・体制、教育・保育活動などに関する実態と、園長・保育者の意識 |

| 調査時期 | 2023年11月~12月 |

| 抽出方法 | 園抽出:全国の園のリスト (国公立・私立幼稚園、公営・私営認可保育所、公営・私営認定こども園)より、園児数29人以下かつ3~5歳の園児数が0の園は除外し、各都道府県で無作為に抽出した。保育者抽出:園長に対して、担任クラス(0~2歳の乳児クラス2名、3~5歳の幼児クラス2名)、年齢、性別を考慮して保育者4名に配布するように依頼した。 |

| 調査方法 | 郵送による依頼 :1園につき園長1名と保育者4名に回答依頼WEBによる回答:依頼を受けた園長・保育者はWEB画面にアクセスして回答※園発送数 16,488件 保育者最大配布数 65,952件 |

| 分析対象 | 全国の幼稚園、保育所、認定こども園に勤務する保育者 15,143名※本文書では保育者のみを分析対象としている。※本分析では、国公立・私立、公営・私営の設置形態に関する設問で「その他」と回答したケースも含めている。 |

| 研究メンバー ※所属・肩書は2023年12月時点 | ■調査監修無藤隆(白梅学園大学名誉教授)、汐見稔幸(東京大学名誉教授)、荒牧美佐子(目白大学准教授)、小山朝子(和洋女子大学准教授)■企画・分析野﨑友花(ベネッセ教育総合研究所研究員)、高岡純子(ベネッセ教育総合研究所主席研究員)、森永純子(ベネッセ教育総合研究所主任研究員)、木村治生(ベネッセ教育総合研究所主席研究員)、加藤健太郎(ベネッセ教育総合研究所主席研究員)、岡部悟志(ベネッセ教育総合研究所主任研究員) |

株式会社ウィザス(大阪市、生駒 富男 代表取締役社長)のグループ会社である株式会社SRJ(東京・中央区、堀川直人 代表取締役)は、全国の学習塾の先生に「国語、読解力」をテーマとしたアンケート調査を実施した。今回の調査では、334人の先生より回答を得ている。

レポート内では、教科書や実際の入試での文章量の変化に関することなども掲載している。

【調査概要】

・タイトル:全国学習塾先生アンケート

・調査期間:2023年9月〜11月

・有効回答数:334

・調査方法:インターネット調査(複数の学習塾講師向けメルマガでご案内)

・調査機関:株式会社SRJ

●80%以上の先生が生徒の語彙力や読解力が低下していると回答

「生徒の語彙力が低下していると感じますか」という質問では、とても低下している 28.7% 、低下している 61.1% 、低下していない 9.3%、 向上している 1.7%という結果になった。また、「読解力の低い生徒が増えていると感じますか」という質問に対し、とても増えている 31.7%、 増えている 50.3% 、変わらない 17.7% 、減っている 0.3%という結果となった。

● 73.7%の先生が教科書の内容量が増えていると回答

「教科書の内容量が増えていると感じますか」という質問に対し、とても増えている 15.0% 、増えている 58.7% 変わらない 23.4% 、減っている 3.0%という結果になった。実状は、学習指導要領の改訂などに伴い、わかりやすさや学びやすさが重視され、教科書の大判化やページ数増加が進んでいる。

● 93.3%の先生が大学入試の文字数が増えていると回答

また昨今文章量が多いと言われている大学入試についても、「大学入試で出題される問題で、読む分量は増えていると感じますか」という質問に対し、とても増えている 37.4%、増えている 55.9% 、変わらない 5.9% 、減っている 0.7%という結果になりました。※わからないと回答した64件は除く

● 共通テストは国語以外でも文字数が増加傾向

実際に多くの高校生が受験する「大学入試共通テスト」は、文章量が多い状況となっている。国語の文章量は、約24135文字となっている。文章量が多いのは国語に限ったことではなく、英語に関しては大学入試共通テスト開始以降毎年文章量が増えており、2024年度は、6292語。20年前の2004年度は、3064語だったころと比べると2倍に増えている。

英語以外でも、特筆して増えているのが、数学IAです。2006年では1,479文字だったが、大学入学共通テストが開始された2021年には7,376文字。2024年度は、7525文字の結果になっている。2006年から徐々に文字数は増えており、15年で約5倍に増えている。

近年の試験では、知識を問う問題だけでなく、知識を活用した思考力が求められる傾向にあり、場面設定や会話文が多く出題され全体の文字数が多くなっている。

● 語彙力や読解力を向上させるために家庭でしてほしいこと

タイトルにも記載している「語彙力や読解力を向上させるために家庭でしてほしいこと」という質問では、複数の項目から選択式で回答を得た。

1位「言葉の意味を調べる習慣をつける 68.3%」、2位「日頃から読書をする 63.5% 」、3位「音読をする 53.3%」、4位「家庭内でも正しい文章で会話をする 42.5%」 、5位「 演習量を増やす 23.7% 」、その他 4.8%という結果になった。

学習塾側でももちろん語彙力・読解力向上に向けた取り組みは、されているが、日常生活等で、わからない言葉があったら、意味を調べる習慣や動画だけでなく活字に触れる習慣や、単語のみでの会話ではなく、正しい文章で会話をするなど、意識して欲しいと感じる先生が多いことがわかった。

● 国語は長期的な学習が必要

「国語」は「英語」や「数学」に比べて学習の優先順位が低く、学習塾でも選択する生徒が少ないようだ。しかし、国語で学ぶ文章読解はすべての教科で必要となる。

大学入試以外でも、中学入試・高校入試も文章量が多い現状でもあり、またここ1~2年で活用が進んでいる言語系生成AIの台頭で、これまで以上に文章量を読む機会も増えてきている。

株式会社リクルート(東京・千代田区、北村 吉弘 代表取締役社長)が運営する、『リクルート進学総研』(小林 浩 所長)は、高校生の大学選びの動向を明らかにするため、2008年より進学ブランド力調査を実施している。2024年7月31日(水)には、高校生の「志願したい大学」を7エリアで発表したが、今回は同調査より、高校生が進学先を検討する際の重視項目についての調査結果がまとまった。

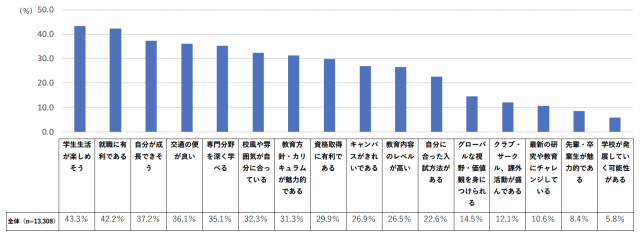

■高校3年生(4月時点)が進学先を検討する際の重視項目は、「学生生活が楽しめそう」が全体では1位

Q.進学する学校を選ぶとき、あなたが重視するのはどのようなことですか(複数選択)

・進学先検討時の重視項目 ※全体の降順

解説:学生生活を楽しむという前提の上で、高校生はその先に何を望むのか

『進学ブランド力調査』は、高校生が最終的に受験校を絞り込む前段階における「志願したい大学」を聞くことを目的としているため、高校3年生に進級した直後の4月に実施している。 2024年にリニューアルした『進学ブランド力調査 2024』では、「志願したい大学」の他、進学先を検討する際の重視項目に関しても高校生に聴取している。また今回の調査は、コロナが5類感染症へ移行した後初めての調査であり、授業や課外活動を含めキャンパスに通う頻度が増えてきた中だった。進学先を考える高校生にとっては、キャンパスで大学生活を送ることを想定した上での回答だったと推察される。

全国的な傾向としては、「学生生活が楽しめそう」が43.3%と1位。大学卒業後の生活を意識した「就職に有利である」(42.2%)が続き、「自分が成長できそう」(37.2%)が3位でした。この結果から、大学卒業後のキャリアを見据えて在学中に自身がどれぐらい成長できるかなど、大学生活のその先を見通している高校生の志向が見えてきた。

『リクルート進学総研』所長 小林 浩

調査概要

■調査目的 高校3年生の大学に対する志願度、知名度、イメージを把握し、関係各位の参考にする。

■調査対象 全国の高校に通っている2025年3月卒業予定者(調査時 高校3年生)計19万9,990名

※令和5年度学校基本調査の「全日制・本科2年生生徒数(県別)」、「中等教育学校・後期課程2年生(県別)」を基に、リクルートが運営する『スタディサプリ』会員より調査対象とする数を抽出

■エリア区分 関東甲信越エリア(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県の1都9県)東海北陸エリア(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県の7県)関西エリア(大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県、滋賀県の2府4県)北海道エリア(北海道の1道)東北エリア(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県)中四国エリア(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の9県) 九州沖縄エリア(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県)

■有効回答数 1万4,758名 回収率 7.4%

※令和5年度「学校基本調査」(文部科学省)の2年生(本調査の母集団:2025年3月卒業予定の高校3年生)から男女構成比を算し、エリア別男女構成比(7エリア×2性別)が母集団と一致するように全体を補正している。

■集計対象数 1万3,317名 ※分析対象は上記有効回答のうち大学進学希望者

■調査期間 関東甲信越、東北:2024年4月1日(月)~4月30日(火)23:59 その他地域:2024年4月2日(火)~4月30日(火)23:59

■調査方法:インターネット調査

※2024年度からインターネット調査に変更、また選択肢を一部変更したため、時系列結果は掲載していない。

詳細は下記リンクよりPDFへ

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240829_study_01.pdf

全国の店舗データおよび法人データを収集・整備・提供しているデータプロバイダーの株式会社Review(リビュー)は7月17日、全国の飲食店に関する開業・閉店の1〜3月の調査結果を発表した。開業件数は1万2919件、閉店件数は1万248件となった。

全国470か所の保健所からの開業情報をもとに、Review独自のクレンジングを行ったデータより算出した。

開業が多かった地域TOP5は1位東京、2位大阪、3位愛知、4位神奈川、5位兵庫の順となった。一方、閉店が多かった地域TOP5は1位東京、2位大阪、3位神奈川、4位埼玉、5位兵庫となった。

開業ランキング上位の都市は、経済の中心地であることに加え、インバウンド需要も重なり、市場として注目されている。

一方で、閉店ランキングも同様に東京、大阪、神奈川、埼玉、兵庫が上位を占める。これらの都市では開業も多い一方で、激しい競争が繰り広げられており、生き残るためには常に革新と適応が求められる。

興味深い点として、開店が閉店を上回った都道府県として福岡、沖縄、京都が挙げられる。これらの地域では、インバウンド需要が大幅に伸びているエリアとなった。逆に、閉店が開店を上回った都道府県として大阪、東京、埼玉が挙げられ、大都市特有の競争激化が起こっている現状だ。

飲食店ジャンル別の開業・閉店の状況は、開業件数は1位カフェ・喫茶店、2位飲み屋・居酒屋、3位ラーメンとなった。閉店件数は1位飲み屋・居酒屋、2位ラーメン、3位カフェ・喫茶店となった。

株式会社ベネッセコーポレーション(岡山市、小林 仁 代表取締役社長)は、全国の小学3年生から小学6年生とその保護者1,032組に、ChatGPTなどの生成AIの認知、利用経験や今後の利用意向、利用する上で大事だと思うことなどについてアンケート調査を実施した。

昨年7月に文部科学省より「初等中等教育における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」が発表されてから1年、教育現場での生成AI活用に関する取り組みや検証が続いている。今年度の調査は、小学生とその保護者の生成AIの利用実態や意識について、昨年からどのような変化があったのかを調べることを目的に実施した。

昨年の調査結果と比較すると、この1年間で、認知や利用率の変化はほぼ見られなかった。もっとも大きな変化は、「生成AI」がどのようなものかを知っている保護者のうち、66%が利用に肯定的で、昨年より10ポイント増加していた点だ。結果は以下のとおり。

■小学生の生成AIの認知(全体)

Q.お子さまは生成AI(ChatGPTなど)について知っていますか n=1,032

子どもの23%が生成AIを「知っている」

「聞いたことはあるがどんなものかわからない」が35%

「知らない」は昨年の調査より9ポイントダウン

■小学生の保護者の生成AIの認知(全体)

Q.あなたは生成AI(ChatGPTなど)について知っていますか n=1,032

保護者の53%が生成AIを「知っている」と回答

以降は、生成AIを「知っている」と回答した子ども233名と保護者542名に質問対象者を絞っている。

■小学生の生成AIの利用経験(認知層)

Q.お子さまは生成AIをどのくらい使っていますか n=233

生成AIを知っている子どもの約7割に利用経験あり

昨年とほぼ同割合で変化はあまり見られない

■子どもが生成AIを利用することに対する保護者の意見(認知層)

Q. お子さまの生成AIの利用についてどう思われますか。もっともお気持ちに合うものをお選びください。n=542

66%の保護者が利用に肯定的(「積極的に使ってほしい」 「少し使ってみてほしい」)で、昨年の調査より10ポイントアップ。否定的な意見(「あまり使ってほしくない」「まったく使ってほしくない」)は4.1%。

■子どもが生成AIを利用することに対する意見の理由(認知層)

Q. 前問のご回答の理由として、もっともお気持ちに合うものを選んでください。

「積極的に使ってほしい」「少し使ってみてほしい」理由n=358

「あまり使ってほしくない」「まったく使ってほしくない」理由n=129

利用に肯定的な(「積極的に使ってほしい」「少し使ってみてほしい」)保護者の意見でもっとも多い理由は「新しい技術の活用力を養うよい機会になりそうだから」。否定的な意見(「あまり使ってほしくない」「まったく使ってほしくない」)の保護者の回答理由でもっとも多いのは「自分で考えなくなりそうだから」。

生成AIを「知っている」と回答した保護者542名のうち、前問にて今後の生成AIの利用に肯定的な回答をした保護者と、否定的な回答をした保護者のそれぞれに理由を聞いた。

■子ども自身の生成AIの利用意向(認知層)

Q. 生成AIを今後どのくらい使ってみたいですか。もっともお気持ちに合うものをえらんでください。 n=233

約9割の子どもが利用に肯定的(「たくさん使いたい」「少し使ってみたい」)。否定的な意見(「あまり使いたくない」「まったく使いたくない」)は約1割。

■生成AIの利用希望

Q.どのような時に生成AIを使いたいですか n=205(子)/ お子さまに生成AIをどのような時に使ってほしいですか n=358(保護者)

生成AIの利用希望としてもっとも多いのは、親子ともに「好きなことについて調べる時」

生成AIを「知っている」と回答した子ども233名と保護者542名のうち、前問で今後の生成AI利用に肯定的な意見を持つ子どもと保護者に質問対象者を絞っている。

■生成AIを使う時に大事だと思うこと

Q.生成AIを使う時に、次のことはどのくらい大事だと思いますか。n=233(子)n=542(保護者)

選択肢:とても大事/まあ大事/あまり大事ではない/まったく大事ではない/わからない ※グラフは「とても大事だと思う」「まあ大事だと思う」の合計

どの項目も親子で同程度。中でも「個人情報は入力しない」ことを大事だと思うスコアがもっとも高い。

調査対象:小学3年生~6年生とその保護者1,032組

調査期間:2024年6月24日~26日

調査方法:インターネットでのアンケート調査

調査項目:生成AIの認知、利用経験や今後の利用意向、利用する上で大事だと思うことなど

明光義塾を運営する明光ネットワークジャパンは7月11日、「部活動に所属する子どものサポート実態調査」の結果を公表した。6月18日〜20日にかけて中学1年生〜高校3年生までの部活動に所属する子どもを持つ保護者950名を対象に実施された。

調査結果によると、子どもが部活動を引退後に受験勉強に切り替えることに対して、55・7%の保護者が「不安を感じる」と回答した。また、約4割の保護者が部活動費用を高額と感じており、約3割の家庭では経済的な理由が部活動選びに影響していると答えた。

部活動のメリットについては、保護者の50・6%が「人間関係を学べる」と回答し、「チームワークを学べる」「友だち作り」がそれに続いた。しかし、約3割の保護者が子どもは学業と部活動を両立できていないと感じており、両立できていると答えた保護者に対しては、「健康管理」を最も多く取り組んでいると回答した(29・2%)。

さらに、部活動の地域移行については、52・0%の保護者が「賛成」と回答した。一方で、地域移行に対する不安としては、「指導者の人間性」(35・3%)が最も多く、「練習場所へのアクセス」や「経済的な負担」が続いた。