佐賀県上峰町立上峰中は、今年度からインターネットを使ったワオ・コーポレーション(大阪市)のマンツーマンオンライン指導を補習授業に導入する。対象は1年生で、中学から本格的に始まる数学、英語のつまずきを早期に解消するのが目的。3学期に実施する。同校は同町唯一の中学校で、現在の1年生は98人。町はワオ・コーポレーションと8月に契約した。同校では、生徒が英語か数学を選択し、1日10人ずつ、放課後に40分の補習をする。

ソフトバンクとベネッセホールディングス(HD)は11日、学校で使うタブレット端末に宿題や小テストなどを配信する事業を2015年度に始めると発表した。両社が4月に折半出資で設立したクラッシー(東京・新宿)を通じて、サービスを提供する。タブレットを持っていない学校には販売し、すでに授業に使っている学校には配信だけを手掛ける。クラッシーは全国の中高100校にタブレットを無料で貸し出して、授業の出欠管理や授業中の発言内容の記録などに使ってもらっている。これらの学校などに導入を呼びかけていく方針だ。

外部リンク:Classi株式会社 ウェブサイト

代々木高等学校(東京・渋谷区)で11月5日(火)、『子育てシンポジウム』が開催された。シンポジウムのテーマは、現代の若者をどう理解し、どう支援するか不登校、非行、ひきこもり、いじめ、さまざまな困難を抱える現代の若者が何に悩み、何に苦しんでいるのかを理解し、彼らを支える家族や支援者がどのような対応をおこなうべきか。登壇したのは、児童精神科医の佐々木正美氏と伊藤幸弘教育研究所・所長の伊藤幸弘氏だ。

対談を前に、現代の若者の少年犯罪、引きこもり、不登校などの問題について一般社団法人若者教育支援センター代表理事の廣岡政幸氏による説明が行われた。件数でみると現在、「少年犯罪」は減少の傾向にある。しかし強姦などの性犯罪が増えており、犯罪を犯す年齢が下がっている。そして再犯率が増えている状態である。若者教育支援センターへ相談が多いのが全国に70万人いるといわれる「ひきこもり」「不登校」の問題。学生に関わらず成人のひきこもりも増えている状態であるという。

これらを踏まえて対談が行われた。メインテーマである「現代の若者」を伊藤幸弘氏が経験した事例や自身が体験した事など実例を織り交ぜながら問題を探っていった。佐々木正美氏は「少年犯罪」について、非行に走る少年も、ひきこもりも幼少期の頃に愛情をあまり受けていないからで、幼児が親や先生の注意を引こうと悪戯するように現代の若者も注目が欲しくて犯罪を犯している。小さなサインを見逃さずに愛情を伝える事が重要であり、愛情の伝え方は子供の要望を出来るだけ叶えてあげることだという。

そして親の名誉のために育てるのではなく、子供の希望を通し育てる事で信頼関係ができる。その信頼関係を両親から社会に広げる事が重要だと語った。(中略)性犯罪については現代の文明社会では性的な事を社会、文化のなかで一度隔離させます。その隔離中にスキンシップが少なかった子は愛情を求めてかどうすれば良いのか解らなくなってしまう。それは大人になっても同じ事で痴漢などに走ってしまう原因でもあり、乳幼児期のスキンシップがとても大事だと語りかけた。

■佐々木 正美氏

■佐々木 正美氏

1935年、群馬県生まれ。新潟大学医学部を卒業後、東京大学、ブリティッシュ・コロンビア大学で精神医学を学び、国内で自閉症の理解を広めた第一人者。現在、 川崎医療福祉大学教授、米国ノースカロライナ大学医学部教授を務め、発達障がいの専門家として世界的に知られている。ロングベストセラー の著書「子どもへのまなざし」で知られる通り、子どもの育つ道筋について30年以上にわたり全国各地で講演をする一方、常に子育て中の母 や子どもに関わる人々に対し、寄り添った活動を続けている。

●佐々木正美コラム 響き合う心(ブログ)

●ぶどうの木HP

■伊藤 幸弘氏

■伊藤 幸弘氏

1952年 、神奈川県生まれ。さまざまな問題を抱える少年少女とその親たちのカウンセリングなどのボランティア活動を続ける中、5,000人超の相談者と向き合って きた。自身も母を亡くした悲しさから非行に走った過去がある。約30年前に巨大暴走族・総長という経験を経て、その後は、世の中のために 生きることを誓った。現在は、ワンステップスクール×伊藤学校 名誉顧問、愛知県高浜市青少年育成指導員、青少年非行防止ネットワーク理事長を務める。

●伊藤幸弘教育研究所 HP

●ワンステップスクール ×伊藤学校(ブログ)

●代々木高校HP内紹介 ページ

全国の学習塾が加盟し、研修や学校相談会などを開催しているNPO法人 学習塾全国連合協議会(塾全協、後田多純寿会長)は、11月3日(月・祝)、創立40年を記念した全国研修大会を東京・千代田区のアルカディア市ヶ谷で開催した。

今年の研修は東日本ブロック(沼田広慶理事長)が企画し、グローバル人材育成の必要性が日本の教育界に求められるなか、近年諸外国からの遅れが憂慮される日本国内における英語教育の実状に対して、これから先、どのように変えていくべきか、また文部科学省が掲げる「グローバル化に対応した英語教育改革」を見据えてどのように取り組んでいくべきかを考える機会となった。

この日の基調講演は、神田外語大学・言語科学研究科の長谷川信子教授が「コミュニケーション英語から、言語としての英語へ」というテーマで、CEFRが設定する「全体的な尺度」について説明し、中学校学習指導要領の「外国語の目標」が、1980年当時は「外国語を理解し、外国語で表現する基礎的な能力を養う」ことが目標であったのに対して、2002年には「積極的にコミュニケーションを図るため、聞く・話す」ための基礎能力を養うことに変わり、12年には「聞く、話す、読む、書く」の4技能を養うことが目標となったが、「諸外国と比較しても常に後追いで、10年は遅れている学習指導要領に縛られている」と語った。それに対して、コミュニケーションとしての英語が言語としての英語になっているのが実状だと述べ、「言語を使う」こととは現代社会においては「書き言葉」を駆使できることであると結論づけた。

この日の基調講演は、神田外語大学・言語科学研究科の長谷川信子教授が「コミュニケーション英語から、言語としての英語へ」というテーマで、CEFRが設定する「全体的な尺度」について説明し、中学校学習指導要領の「外国語の目標」が、1980年当時は「外国語を理解し、外国語で表現する基礎的な能力を養う」ことが目標であったのに対して、2002年には「積極的にコミュニケーションを図るため、聞く・話す」ための基礎能力を養うことに変わり、12年には「聞く、話す、読む、書く」の4技能を養うことが目標となったが、「諸外国と比較しても常に後追いで、10年は遅れている学習指導要領に縛られている」と語った。それに対して、コミュニケーションとしての英語が言語としての英語になっているのが実状だと述べ、「言語を使う」こととは現代社会においては「書き言葉」を駆使できることであると結論づけた。

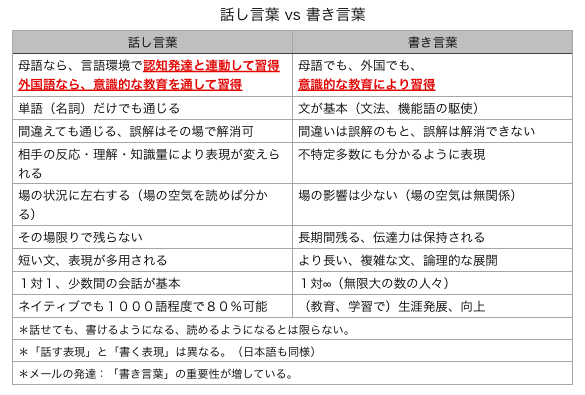

また、話し言葉と書き言葉の大きな違いについては、以下のように紹介し、話せても書くことができて読めるようになるとは限らない。ここには意識的な教育が必要であり、今後は「書き言葉」の重要性がより増してくるという。だからこそ、学習塾にできることについて、長谷川教授は「塾は個別対応、少数教育、国語との連携や教科横断型の指導が可能で、学習指導要領に縛られずに、10年遅れている学習指導要領に先駆けた教育が可能になる」と語った。

また、話し言葉と書き言葉の大きな違いについては、以下のように紹介し、話せても書くことができて読めるようになるとは限らない。ここには意識的な教育が必要であり、今後は「書き言葉」の重要性がより増してくるという。だからこそ、学習塾にできることについて、長谷川教授は「塾は個別対応、少数教育、国語との連携や教科横断型の指導が可能で、学習指導要領に縛られずに、10年遅れている学習指導要領に先駆けた教育が可能になる」と語った。

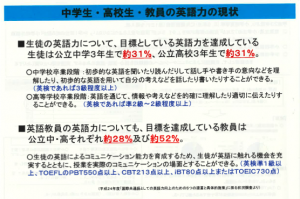

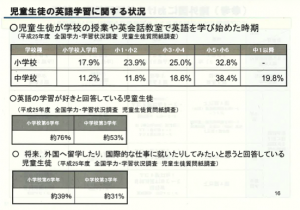

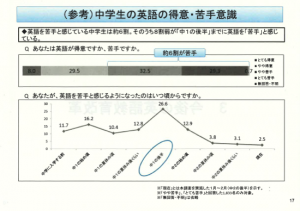

続いて、参議院議員の大島九州男氏が、児童生徒の英語学習に関する状況や諸外国における外国語教育の状況について、資料を元に説明したほか、文科省が有識者を集めて開いた「英語教育の在り方に関する会議」でまとめられ、去る9月26日に報告された5つの提言について説明した。

続いて、参議院議員の大島九州男氏が、児童生徒の英語学習に関する状況や諸外国における外国語教育の状況について、資料を元に説明したほか、文科省が有識者を集めて開いた「英語教育の在り方に関する会議」でまとめられ、去る9月26日に報告された5つの提言について説明した。

また、来年度から施行される地方教育行政の法律改正にともない、首長が「総合教育会議」を設置できるようになり、各地域で教育委員会と大綱の策定が行われていくため、今後「学校地域支援本部」や「コミュニティスクール」が増えていくといい、大島議員は「民間教育機関の経営者の方々には、有識者としてそういった活動に協力していただきたい」と述べた。

後半は、レインズ・イングリッシュ学院長のランズリー・ドゥハイロンソッド(Ransley Duhaylonsod)氏などによる、効果的な英語学習のポイントについてプレゼンテーションがされ、ジェスチャーなどを交えた「マルチモード(Multimodal)」の指導法などについて、実践的なロールプレイングやディスカッションも含めたプレゼンテーションがおこなわれた。

研修大会の閉会に合わせて、東日本ブロック副理事長の内藤潤司氏は「今後我々は、関わる子供たちが知識を得、知恵に至り、自立した人格を確立し、英語を駆使して国際社会に貢献できる人材となるよう、指導に情熱を傾けることはもちろん、自ら研鑽を積み、努力することを決意する」と大会宣言を述べた。

研修大会の閉会に合わせて、東日本ブロック副理事長の内藤潤司氏は「今後我々は、関わる子供たちが知識を得、知恵に至り、自立した人格を確立し、英語を駆使して国際社会に貢献できる人材となるよう、指導に情熱を傾けることはもちろん、自ら研鑽を積み、努力することを決意する」と大会宣言を述べた。