学研グループ(東京都品川区、宮原博昭 代表取締役社長)は、2025年3月6日(木)に学研本社にて『小学生白書』『中学生白書』『高校生白書』の「白書シリーズ」および「保護者の教育観に関する調査2024」の最新結果を発表した。

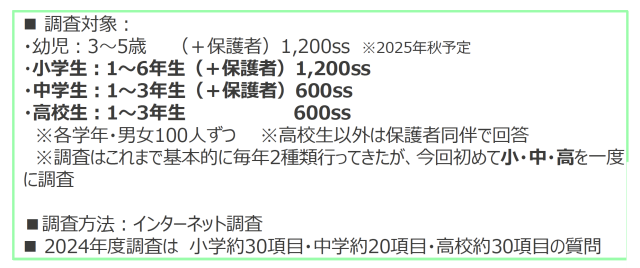

学研の白書シリーズは、1946年に「1〜6年の学習」の読者はがきによるアンケート調査として始まった「小学生白書」の後継として、学研教育総合研究所が2010年から実施しているインターネット調査の結果をまとめたものである。小・中・高3つの調査が同時に発表されるのは40年ぶりとなる。

宮原博昭 代表取締役社長は冒頭の挨拶で、「日本の教育は有史以来の大きな局面を迎えている。民間企業として立て直したい。子どもの教育環境には、学校・家庭・地域の3つがあるが、現在、学校教育が欠け始めていると感じる。家庭教育は核家族化の進行もあるが、ICT機器などによって補完できると考えられる。地域教育は閉ざされつつあるが、塾や教室で補っていきたい。しかし、すべての子どもが塾に通えるわけではない。学研は、これら3つの教育を三位一体で良くしていきたい」と語った。また、日本の教育費用を海外と比較し、「日本は無償化によって補っているが、塾に行けない子どもが取り残されている」と警鐘を鳴らした。

続いて、学研ホールディングス 学研教育総合研究所の川田夏子 所長が、「子どもと学びの現在地」の確認を行った。 ・コロナ禍を経てGIGAスクール構想の実現が加速度的に進み、一人一台の端末による学びが新たなフェーズに入った。 ・学習指導要領の改訂のもと、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指し、子どもの探究心を育む(受動的・保守的でない)学びが求められている。 ・学校教育、地域、保護者と連携し、「子どもを主語」にした民間教育のあり方を考える時期にある。

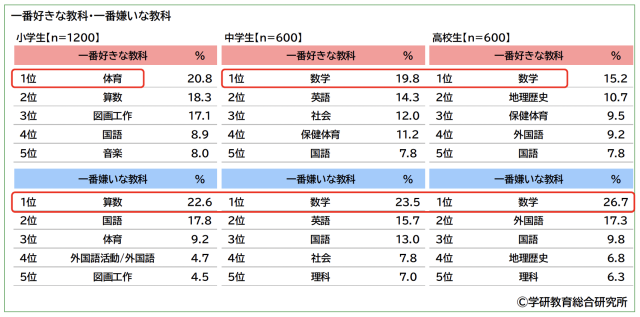

好きな教科・嫌いな教科を尋ねたところ、前回調査に続き、一番好きな教科の1位は、小学生では「体育」、中・高校生では「数学」となった。一方、一番嫌いな教科の1位は、小・中・高校生ともに「算数」「数学」であった。

また、「子どもたちの将来に対する意識と教科」に関する調査では、

【小学生】 1位「パティシエ(ケーキ屋)」(5.6%) 2位「ネット配信者(ユーチューバー・インスタグラマーなど)」(3.0%) 3位「保育士・幼稚園教諭」「警察官」「会社員」(各2.8%)

【中学生】 1位「会社員」(4.2%) 2位「エンジニア・プログラマー(機械・技術・IT系)」(4.0%) 3位「医師(歯科医師含む)」(3.5%)

【高校生(参考)】 1位「公務員」(5.0%) 2位「エンジニア・プログラマー(機械・技術・IT系)」(4.5%) 3位「看護師」(4.0%)

小学生の将来就きたい職業の詳細を見ると、2位以下はほぼ横並びであり、一つの職業に集中しなくなってきていることが分かる。しかし、「わからない」が28.9%と最も高く、2014年度の調査でも「わからない」は27.5%と高かった。

考え方を変え、「どんな大人になりたいか」「どんな大人でありたいか」という質問をしたところ、

【小学生】 1位「人にやさしく接している」 2位「友だちがたくさんいる」 3位「家族を大切にしている」

【中学生】 1位「自分らしく自由に生きている」 2位「人にやさしく接している」 3位「家族を大切にしている」

【高校生】 1位「自分らしく自由に生きている」 2位「趣味を楽しんでいる」 3位「お金をたくさん持っている」

この結果から、人に優しく、自分らしく生きることや、趣味を楽しむことなど、自分の生活に関する意見が多いことが分かる。

「将来と学びは結びついているか」という質問では、高校生の14.2%が「将来役に立つと思う教科はない」と回答。また、小学生の保護者の9.7%も「将来役に立つと思う教科はない」と考えていることが明らかになった。

「将来就きたい職業」(中・高)の2位は「エンジニア・プログラマー(機械・技術・IT系)」であったが、「情報」(3.7%)「理科」(5.3%)が好きな教科としては低い数値となっている。この結果から、「将来就きたい職業」と「好きな教科」の結びつきが希薄であることが分かる。これは、大人が学びと将来の関連性(レレバンス、relevance)を十分に説明できていないことが要因の一つと考えられる。

大人の役割として、子ども自身が深掘りしていく「探究」型の学びを支援し、主体的に考えられる材料を増やすことが重要である。

白書シリーズweb版は下記のURLより閲覧できる。

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/index.html

実施日:通年実施可能 ※AI添削は初回ログインから1年間有効

実施日:通年実施可能 ※AI添削は初回ログインから1年間有効