子供たちに世界で使える英語を身に着けてもらうためにはどうすればいいのか? 今、議論されている教育改革、学校、塾などの新たな動きを中心に、英語教育の現状を見てみたい。

大きく変化する英語教育

英語教育が大きく変わろうとしている。現在、高校教育、大学教育、大学入試改革の3つは一体となった改革が議論されており、センター試験に変わる新たな試験も作られようとしている。その中で、特に大きな変化が起こるのが英語だ。新たな試験では、4技能(「聞く」「話す」「読む」「書く」)を総合的に評価する問題が出題(例えば記述式問題など)されることになっている。その試験についてのウェブサイトも開設された。

この背景について、文部科学省は「グローバル化の進展の中で、言語や文化が異なる人々と主体的に協働していくため、国際共通語である英語の能力の向上と、我が国の伝統文化に関する深い理解、異文化への理解や躊躇せず交流する態度などが必要である」と述べている。(※1)つまり、将来、子供達が社会に出たときに必要な能力を養成しようと、国は英語教育をはじめ、教育改革を進めているのだ。

そして、大学入試が変わるということは、その下にある高校、中学、そして、小学校教育が連動して変わっていく。例えば小学校では、これまで「外国語活動」は小5からだったが、2020年度の教育指導要領改訂によって小3で必修化し、小5・6では成績がつく教科に変わることになっている。つまり、現在年中(11年度生まれ)の子供が小3になるときに「必修化」、現在小1(09年度生まれ)の子供が小5になるときに「教科化」される。そのときになって慌てないためにも、これからの英語教育について少し考えてみよう。

そして、大学入試が変わるということは、その下にある高校、中学、そして、小学校教育が連動して変わっていく。例えば小学校では、これまで「外国語活動」は小5からだったが、2020年度の教育指導要領改訂によって小3で必修化し、小5・6では成績がつく教科に変わることになっている。つまり、現在年中(11年度生まれ)の子供が小3になるときに「必修化」、現在小1(09年度生まれ)の子供が小5になるときに「教科化」される。そのときになって慌てないためにも、これからの英語教育について少し考えてみよう。

新たな英語教育はすでに始まっている

実は、国よりも先に私立学校や学習塾などでは、多様に英語を学ぶ機会や制度を整え始めている。

例えば私立中学校の中には、「英語入試」を導入する学校が増えてきた。また英検などの英語外部検定試験のスコアを入試に加点する学校も多くなってきている。

その英検は、2016年度からスピーキングテストを導入するなど、こちらも4技能テストへと舵を切った。また、TOEFL、GTECなどの中には、中高生向けの4技能試験を提供するなど、英語外部検定試験も多様化している。

大学では、この外部検定試験を入試に活用する動きもあり、その動向を知ることは最新の英語教育を見る上で参考になるだろう。

そして、学習塾も変化している。

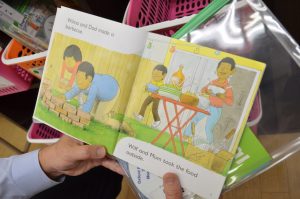

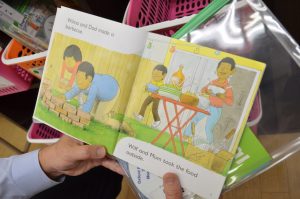

中国地方を中心に鷗州塾が展開するAIC Kidsは、幼児・小学生を対象に、日本語を一切話さない環境で英語を指導している。その授業は、特に「読む」「聞く」力を重点的に伸ばし、英語の思考回路を作るように設計されている。最初にこの英語を英語で考える思考回路を作ることが、使える英語を習得する重要なポイントなのだそうだ。

中国地方を中心に鷗州塾が展開するAIC Kidsは、幼児・小学生を対象に、日本語を一切話さない環境で英語を指導している。その授業は、特に「読む」「聞く」力を重点的に伸ばし、英語の思考回路を作るように設計されている。最初にこの英語を英語で考える思考回路を作ることが、使える英語を習得する重要なポイントなのだそうだ。

AIC Kidsに通う子供たちは、数ヶ月すると英語で書かれた絵本をひとりで読むようになるとも。さらに、単語などは英検に出てくるものを扱うため自然に英検にも対応できるようになっている。

実はこのAIC Kidsは、鷗州塾が設立したニュージーランドのAuckland International Collegeが母体となっている。同校では、様々な国の学生たちが学んでいるが、特に日本人が外国で学ぶために身につける英語の学習メソッドは、他にはない特色を持っている。そのメソッドをもとに幼児・小学生が学びやすく設計されたものがAIC Kidsのカリキュラムに反映されているため、信頼度は高い。このように、国に先駆けて新たな英語教育は提供され始めているのだ。

英語教育は今、ターニングポイントを迎えている

これまでの塾には、文法や問題を解くためのテクニックなど、コミュニケーションをするためには全く役に立たないことを教える、こんなイメージがあったかもしれない。しかし、AIC Kidsなどのようにそのイメージを覆す塾が増えてきている。

今の子供たちの中には、学校に入学する時期によっては、新しく変わる教育制度で学習する子とそうではない子に分かれてしまうのも事実だ。また、特に小学校では、教える学校の先生の力量も懸念材料となっている。そういった意味でも、新たな塾の動きは注目するべきだろう。

英語が使えない人は、聞いたり読んだりした英語を頭の中で一度日本語に変換して、理解しようとしてしまう。そうならないようにするためには、英語を聞いて、読んで、英語で理解するための環境が必要だ。

その上で海外留学という選択肢もある。文部科学省は『トビタテ!留学JAPAN』という官民協働海外留学創出プロジェクトを立ち上げ、高校生や大学生の海外留学を促進している。しかし、折角の異文化理解、交流の機会なのに、英語を学びに行くだけではもったいない。日本の中できちんと英語を学んだ上で留学することによって、留学の意義も深まるだろう。そのためにも幼児期からの英語学習は大きな意味を持つ。英語を身につけるスピードは、圧倒的に小学生から始めた方が速いとも聞く。

英語教育は今、ターニングポイントを迎えている。子供たちにとっていい未来を歩んでもらうためにも、英語教育を今一度考えてみてはいかがだろうか?

※1「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について(答申)」(中央教育審議会 2016年12月22日)より抜粋

そして、大学入試が変わるということは、その下にある高校、中学、そして、小学校教育が連動して変わっていく。例えば小学校では、これまで「外国語活動」は小5からだったが、2020年度の教育指導要領改訂によって小3で必修化し、小5・6では成績がつく教科に変わることになっている。つまり、現在年中(11年度生まれ)の子供が小3になるときに「必修化」、現在小1(09年度生まれ)の子供が小5になるときに「教科化」される。そのときになって慌てないためにも、これからの英語教育について少し考えてみよう。

そして、大学入試が変わるということは、その下にある高校、中学、そして、小学校教育が連動して変わっていく。例えば小学校では、これまで「外国語活動」は小5からだったが、2020年度の教育指導要領改訂によって小3で必修化し、小5・6では成績がつく教科に変わることになっている。つまり、現在年中(11年度生まれ)の子供が小3になるときに「必修化」、現在小1(09年度生まれ)の子供が小5になるときに「教科化」される。そのときになって慌てないためにも、これからの英語教育について少し考えてみよう。 中国地方を中心に鷗州塾が展開する

中国地方を中心に鷗州塾が展開する