思考の枠を世界に広げれば、人生の可能性は無限に広がる。

「グローバルにビジネスを展開するとは、どういうことか?」一人の大人の問いが、時代の最先端を走っていた若者の人生を変えた。世界の人口は、70億人。世界の広さは、日本の約400倍。生きる舞台を世界に変えたら、人生はもっとおもしろくなる。

やりたいことは待っていても見つからない

東北の温泉町で生まれ育った僕にとって、東京は憧れの街でした。将来、経営者になりたいという漠然とした夢を持っていた僕は、都内にある私立大学の経営学科へ進学。これから始まる大学生活に胸を膨らませていました。

ところが、入学早々いろいろなサークルに参加してみたものの、どこにいても中途半端で、自分の居場所を見出せず… 。大学の授業も退屈で、新生活のモチベーションは下がっていくばかり。「大学生になったら、やりたいことが見つかるはず!」という根拠のない期待は、上京してすぐに砕けてしまったのです。

その時に思ったのが、「やりたいことは、自分から動かなければ見つからない」ということ。ならば、どうやって自分のやりたいことを見つけようか? そう思っていた時に手にしたのが、1枚のチラシでした。

仲閒と立ち上げた「タダコピ」

それは、学生だけで経営をしている小さなバーの求人でした。経営を学びたいと思って進学したものの、大学の授業では物足りなかった僕は、経営のノウハウを実践的に学ぶために、その仲閒に加わりました。

その後、仲閒の一人と「タダコピ」を企画。「タダコピ」とは、コピー用紙の裏に広告を載せることで、コピー代をタダにするサービスで、「コピーを無料でしたい大学生」と「大学生に広告を届けるスペースが欲しい企業」をマッチングさせたもの。今では、全国160以上の大学でこのサービスを展開していますが、はじめから事がスムーズに運んだわけではありませんでした。

僕たちは、まず、ゼミの活動の一環として、トライアルコピー機を1台、大学に置いてもらうよう交渉しました。広告は大学の近くにある飲食店などにお試しとしてお願いをし、実際のコピー代は自分たちが負担をしました。こんなものが本当にビジネスになるのだろうか…? ところが、2週間の約束で試した8千枚のコピー用紙が、わずか1週間でなくなってしまったのです。トライアル期間中、僕たちは200人近くの学生にアンケートを取りました。紙質がイマイチ、裏の広告が透けるのがイヤなどの意見はありましたが、「このサービスの継続を希望するか?」という質問には、すべての学生からYESの回答があり、僕たちは確かな手応えを感じました。

その後、あるビジネスプランコンテストで最優秀賞を獲得したのを機に法人化し、さまざまなメディアに取り上げられたこともあって、事業は順調に拡大していきました。その頃の僕は、東京で、時代の最前線を走っている学生起業家と思い込んでいるところがありました。

僕の考えを一変させた本当の「グローバル」

そんな僕に、これまでの価値観を一変させる出来事がありました。起業して1年が過ぎたある日、友人に誘われて少人数の勉強会に参加しました。講師は、アメリカのコンサルティング会社・マッキンゼー&カンパニーの東京支社長を務めていた横山禎徳さん。横山さんの提案で、活動的な大学生を集めて話をしたいということで、幸運にも僕に声がかかったのです。集まった学生は7人。学生起業家、NPO理事など、当時の学生にしては、なかなかの活動的なメンバーでした。

そこで、横山さんは突然こんな質問をしたのです。「グローバルにビジネスを展開するとはどういうことか? 分かる人は?」

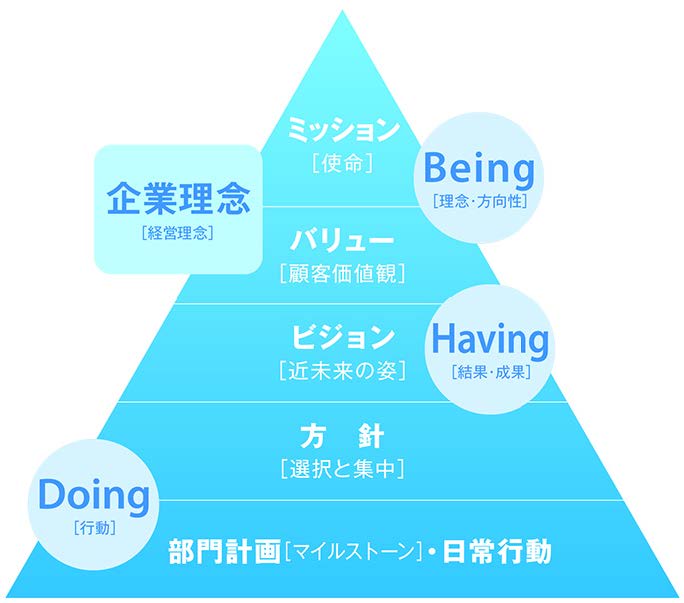

僕は自信を持ってこう答えました。「良いアイデアが浮かんだら、まず東京でやってみる。東京でうまくいったら、大阪、名古屋へ。東名阪でうまくいったら全国展開をし、日本でうまくいったらアジア、アメリカと広げていく。これがグローバルにビジネスを展開することだと思います。」

ところが、横山さんはキッパリこう言いました。「それは、多くの日本人の発想だが、違う。本当にグローバルに動いているビジネスマンは、良いアイデアを浮かんだら、『それが地球のどこで求められているのか』をまず考えるんだ。例えば、Aというアイデアが思いついたら、日本人には必要ないかもしれないけれど、メキシコ人には必要とされているかもしれないと思考する。例えば、ブラジルで流行っているBというサービスをイスラエルに持っていっても通用するのではないかと思考するんだ。それが、世界を舞台に、グローバルにビジネスをすることなのだよ。」

僕は自分の発想の乏しさに愕然としました。僕がこれまで「たくさんの人」と思っていたのは、日本という小さな国だけに限られていたことに気づかされました。

世界には、自分の知らない世界があった

実際、僕は世界でビジネスをする土俵にさえ立てていなかったのです。日本でタダコピが広がり、いよいよ上海へ! というチャンスをもらった時、僕らは自分たちのアイデアには自信があったけれど、それをアピールする語学力がなく歯がゆい思いをしたことがありました。その時、改めて痛感したのが、英語力の必要性です。

けれど、僕が実際に行動を起こすのは、それから2年も経った24歳の時でした。30歳になった時、どんな自分でありたいか? を考えたのです。そこで出てきたのが、「世界を舞台に活躍できる人間になりたい」という目標でした。そのために、今何をするか? を考え、挙がったのが次の3つです。

①英語力

②世界中に仕事の相談もできる友達を作る

③世界中のリアルを自分の目で見て知る

そして、それらすべてを実現できるものとして浮かんだアイデアが、「世界一周の旅」だったのです。旅といっても、僕の場合は、その国で暮らす人についてもっと知りたいという気持ちが一番だったので、そのコミュニケーションツールとして英語は必須でした。そこで、まずフィリピンで3カ月間、英語を集中的に学びました。それから、バックパックに旅の衣類の他にスーツと革靴を詰め込み、「カウチサーフィン」という世界に550万人以上のユーザーがいるコミュニティーサービスを利用して、各国で会いたい人にアポイントをとり、世界を知る旅に出ました。2年間かけて訪れた国は、およそ50カ国。苦手だった英語を克服し、世界で暮らす1000人以上の人々と交流し、世界のリアルを肌で感じました。なかでも僕を刺激してくれたのは、自分の意志でその国を選び、そこで働いている同世代の日本人でした。

僕はゆとり教育が始まった頃に学生時代を過ごし、社会に出た時は不景気、就職難とネガティブな時代でした。グローバル人材の必要性も、「このままでは日本がヤバイ」という観点から言われ続け、だからこそワクワクできなかった。けれども、既に世界で活躍している先駆者たちは、みんなそれなりに苦労は経験しているけれど、日本を飛び出したことで、間違いなく人生の可能性が広がっているように感じたのです。そして、僕自身も、世界に飛び出たことで、自分の可能性が広がりました。

若者よ、世界を目指せ!

帰国後、僕はフィリピン語学留学での経験を生かし、留学クチコミサイトを立ち上げました。フィリピンで英語を学ぶことは、読み書きよりも、話す・聞くが苦手な日本人に最適なマンツーマンレッスンであること、物価や人件費が安いフィリピンだからこそ実現するコストパフォーマンスなど魅力はいくつかありますが、僕が勧めているのはそれだけではなく、そこで習得した英語をぜひ世界で活かして欲しいという思いがあります。

フィリピンに滞在している時、こんな出来事がありました。僕はフィリピンで広告会社の仕事をしている23歳の若者たちと仲良くなり、彼らとお茶をしていました。その時、「転職について」の話題が出たのですが、彼らから出た言葉は、「俺は数年以内にイギリスに行きたいね!」「イギリス? 僕は香港かシンガポールだな。中国もおもしろそう」といったもので、国内ナンバーワンの広告会社への転職か、違う業界への転職を望んでいるのかと思っていた僕は、彼らの視野の広さに驚きました。彼らにとっての転職は、「どこの会社で」ではなく、「どこの国で」だったのです。

でも、今の僕は彼らと同じ思考を持っています。今は日本人向けの留学クチコミサイトですが、フィリピンには日本人より遙かにたくさんの韓国人が英語を学んでいます。こうした人たちの生の声を拾っていけば、クチコミサイトはより最新のリアルな情報を発信することができる。また、日本人や韓国人以外の国でも、英語を学びたい人はいるはずです。そう考えていけば、このビジネスはどこまでも可能性を広げていくことができるのです。

しかし、今の若い世代は、そういうやり方があることを知らずにいます。けれども、それは彼らがダメなわけではない。そういう生き方があるということを伝えてこなかった大人たちの責任だと僕は思います。だから、僕は大人の一員として、次の世代にはしっかりと伝えていきたいんです。これから頭の中に描く地図を、日本地図から世界地図に塗り変えていこう、可能性を拡げようって。日本がヤバイからではなく、世界がオモシロイから僕らは動いていくんだと。そう、僕は伝えていきます。

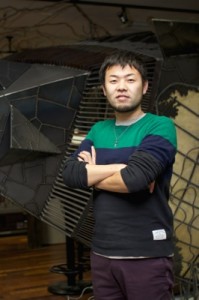

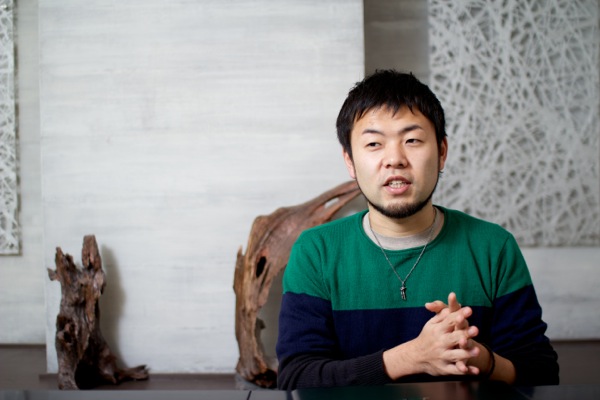

〈プロフィール〉

株式会社スクールウィズ 代表取締役 太田 英基(おおた・ひでき)

1985年、宮城県蔵王町出身。中央大学卒。大学2年の時に、ビジネスプランコンテストで最優秀賞を獲得し、株式会社オーシャナイズを仲閒と共に起業。広告事業「タダコピ」を全国の大学に広げる。丸5年働いた後、フィリピン英語留学を経て、「若者のグローバル志向の底上げ」を使命に、「サムライバックパッカープロジェクト」を立ち上げ、世界一周の旅へ。約2年間、50カ国を旅しながら、現地で働くビジネスマンを中心に1000人以上と交流する。帰国後は、講演・執筆活動をしながら、フィリピン留学のクチコミ情報サイト「School With(スクールウィズ)」を立ち上げる。

(取材・文/石渡 真由美)