何もないところから

飛び込んだ教育の世界。

思うこと、感じることを

思ったまま、感じたまま

素直に吸収・表現できるように。

探究から始まる

学びの楽しさを求めて。

探究堂(京都府)

代表 山田 洋文さん

ボランティアでもいいんです!

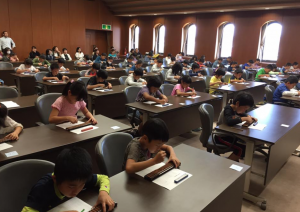

二〇一一年四月。震災後の混乱もまだ収まらない東京、オルタナティブスクールを運営するNPO法人にやってきた山田洋文(当時三五)は、その門を叩いた。聞けば、ここで教員として働きたいという。

しかし、前職はシステムエンジニアで、教員としての資質は未知数だ。やる気は感じるが、いかんせん経験や専門性が足りていない。そもそも、採用の予定枠など設けていなかった。戸惑う採用担当者だったが、山田はこう言い切った。「ボランティアでもいいんです!」

山田がそこまでの熱意を持てたのは、本業の傍らで携わっていた別の教育系NPOのサポート経験だ。熱いやりがいを感じていたものの、活動はあくまで学校の外部協力団体としての立場で、直接子供たちと触れ合えるのはせいぜい週に一回程度。本業だってある。やがて「もっとしっかり教育に携わりたい」という想いが抑えきれなくなり、引き留めも振り切って会社を辞めた。そして何のあてもない状況で、このオルタナティブスクールを訪ねたのだ。担当者もその熱意に押されたのか、まずは山田の言うとおり、ボランティア枠での参画を進めることになった。

しかし、チャンスが訪れる。経験者や専門性を持つ人材用に確保していた採用枠に、どうも「これ!」という人材が来ない。悩む幹部職員らの会議の場で「山田さんはどうかな? 経験よりもやる気を買って」と推してくれた人がいたのだ。その結果、「夏まで働いてみてダメだったら、再びボランティアスタッフとして活動してもらう」という条件付き採用が決まったのだった。

探究学習を通じて

同調圧力の支配から抜け出す

商店街は「なぜ?」「どうして?」の宝庫だ

その後は持ち前の情熱を武器に、めきめきと頭角を発揮。蝉の声が聞こえるころになってもボランティアへの〝格下げ〟はなく、正規スタッフとして教壇に立ち続けた。

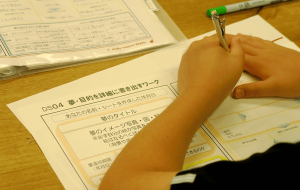

そんな日々の中、山田の中に新しい情熱が芽生え始める。そのスクールでは教科学習も教えていたが、探究学習にも力を入れていた。正解のない問いや知的好奇心への刺激を中心に、ワークなどもふんだんに盛り込んでいたのだ。

どうしても、一般的な学校という社会では同調圧力が働きがちだ。人と違う答えを恐れ、自分が思うことや意見を素直に出せる機会に欠ける。しかしそのスクールにおける探究学習の場では、子供たちが「自分の意見は否定されない」ということを知っていた。目が輝いていた。そこに感銘を受けていた山田だったが、その一方で問題意識も抱いた。

こうしたスクールに通える生徒は、比較的裕福な家庭の子だ。保護者も教育に対する意識や理解が高い。それはそれで大事なことだが、もっと「普通の」子たちも通える場を提供したいと思い始めたのだ。

「オモシロガリヤ」を育てたい

枯れた水汲みポンプから水が出ないのはなぜ? そんな疑問も、すべて学びのきっかけとなる

やがて四年の歳月がたち、意を決した山田。故郷に帰り、自らの手で教育活動を興すことに決めた。最初はスクールの形式も考えたが、人手や予算の問題もある。何より、誰でも通えるようにしたいという想いは譲れない。そこで思いついたのが、塾というスタンスだったのだ。

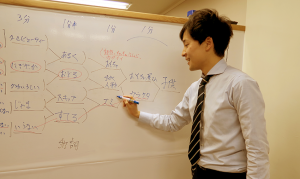

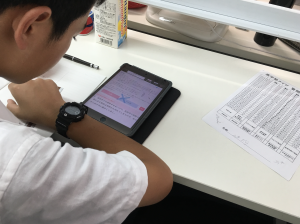

『探究堂』と名付けられたその学び舎は、かつての経験を活かしながら様々な探究学習の場を設けている。コンセプトは『オモシロガリヤを育てる』だ。

例えば商店街を練り歩きながら、興味を持ったものを調べてみる、といった学習がある。商店街よりも大型SCに慣れ切った現代の子供たちだけに、その視点も斬新で「なぜ花屋が二軒もあるの?」「露店は商店街のお店と言っていい?」「なぜこの店舗レイアウトなの?」といった疑問が次々出てくる。そうして気になったことには、自分なりに仮説を立てて、実際に店主へ取材し、探究を深める。最終的にはシートにまとめて保護者らの前でプレゼンを行うのだが、いつも子供たちはいきいきしているそうだ。

今後は哲学講座なども力を入れる予定で、とにかく自立して自分で考える知的情緒豊かな子を育てるのが目標だ。

目を細めながら山田は言う。「この塾に来ているときだけが面白い・楽しいというんじゃダメで。ここを機に、学校、ひいては学ぶことそのものが楽しいということを分からせてあげたいんです」。(敬称略)

文/松見敬彦

山田 洋文 HIROHUMI YAMADA

代表 山田 洋文さん

1975年生まれ、京都府出身。神戸大学卒。大卒後はシステムエンジニアに従事するが、その傍らで携わった教育系NPOの活動から教育への想いに目覚める。退職後はオルタナティブスクールで4年間教員を務めた。そこでの経験をもとに2015年より独立、郷里の京都へ戻り「学びを面白がる心を育てる」をコンセプトとして『探究堂』を開塾。

●WEBサイト

http://tanqdo.jp/